1. “三生万物”哲学框架下的叙事创新

影片以《道德经》“一生二,二生三,三生万物”为核心,构建了多层次的故事结构。角色的三次变身(人形、新肉身、少年形态)不仅是视觉奇观,更象征着成长与突破的哲学循环。例如:

-

哪吒与敖丙的混合体:两人灵魂与肉身的互换,打破传统敌友界限,推动剧情从个体对抗转向共同成长;

-

无量仙翁的三次形态变化:从慈眉善目的“老神仙”到肌肉膨胀的暴君,再到“仙翁树”形态,暗喻权力异化的过程。

这种设计将中国古典哲学融入现代叙事,既深化了文化底蕴,又增强了剧情的层次感。

2. 阶级矛盾与权力批判的隐喻表达

影片通过仙界、龙族与人间三界的关系,影射社会阶级固化与权力斗争:

-

仙界掌权者无量仙翁:表面维护秩序,实则通过离间龙族、操控陈塘关事件巩固统治地位,揭露权力腐败的本质;

-

龙族内部分裂:南海、西海、北海龙王与东海龙王的对立,反映家族内部因利益产生的背叛,暗喻社会资源分配不均的困境;

-

底层少年的突破:哪吒与敖丙最终打破仙界的等级制度,象征新生代对传统权威的反抗与自我觉醒。

3. 角色弧光的深度刻画

-

哪吒的成长线:从顽劣的“魔丸”到割舍肉身、涅槃为少年的过程,展现了从自我否定到自我救赎的完整弧光;

-

敖丙的矛盾性:作为龙族后裔,他既背负家族使命,又因与哪吒的羁绊选择正义,体现了身份认同的复杂性;

-

反派的多面性:无量仙翁并非单纯邪恶,其维护仙界“和谐”的动机与手段,揭示了权力体系下异化的合理性。

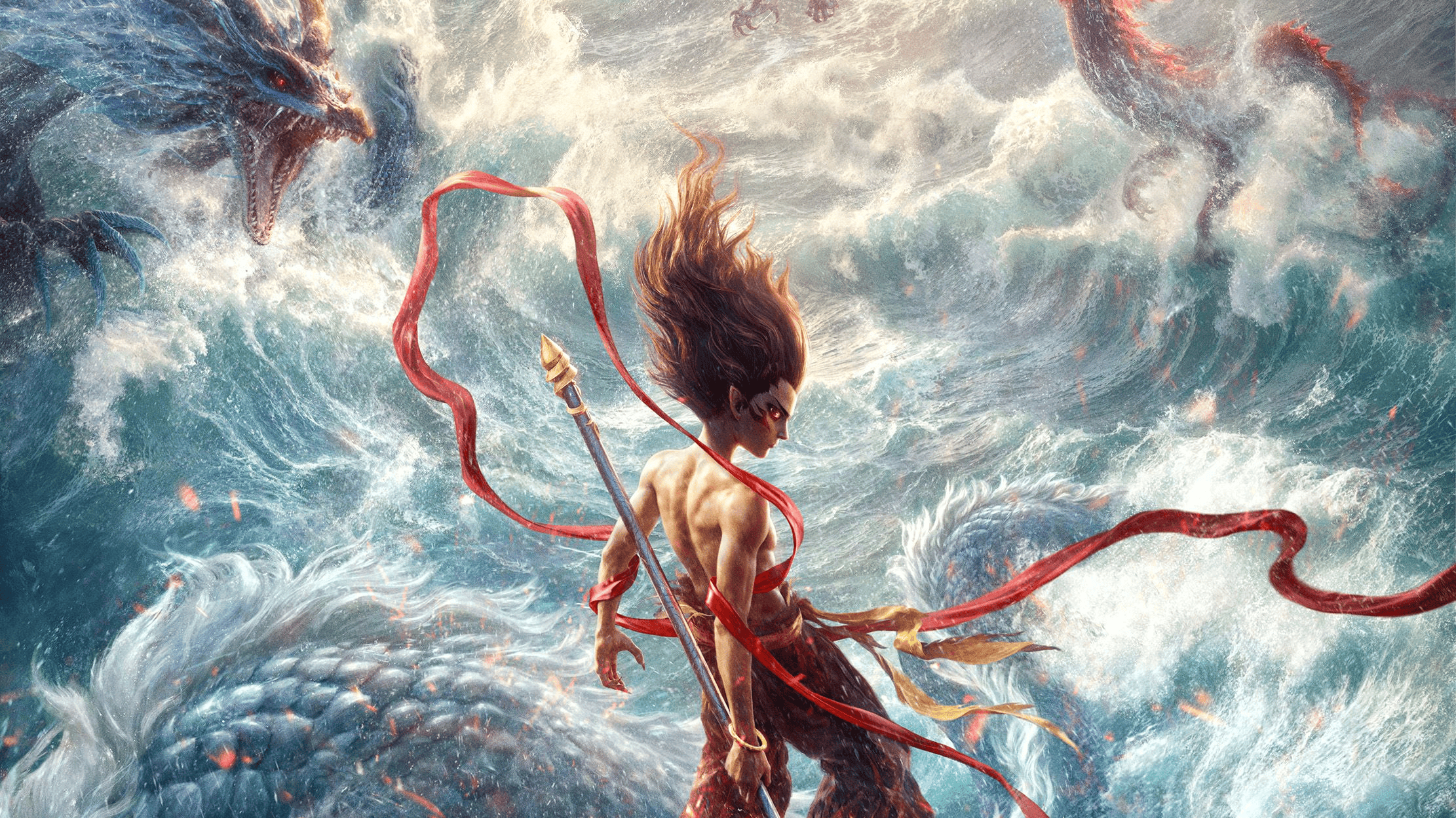

4. 视觉设计与叙事的高度统一

影片通过三次变身设定,将打斗场景与角色成长紧密结合:

-

天元鼎大战:哪吒在炼丹炉中舍弃肉身、浴火重生,画面从压抑的暗色调转为炽热的三昧真火,象征毁灭与新生;

-

无量仙翁的“树形”形态:以植物化形象吸收能量,暗喻权力对个体的吞噬,视觉冲击与隐喻意义并存9。

5. 续作伏笔与开放性结局

影片结尾埋下多个悬念,如申公豹家族的复仇、女龙王“裂空爪”的威胁,以及东海龙王与敖丙的未来关系,既为《哪吒3》铺垫,也引发观众对权力重构与个体命运的思考。

总结

《哪吒2》的策划亮点在于将传统哲学、阶级批判与现代动画技术融合,通过多线叙事与符号化设计,实现了娱乐性与思想性的平衡。其成功不仅体现在票房断层领跑(连续三天日冠,累计票房超18亿),更在于为中国动画电影开辟了文化自信与创新表达的新路径。